“Todas as cenas que ilustram este livro nos dizem respeito. Para ilustrações, por favor observe atentamente as cidades reais. Ao fazer isso, escute, concentre-se e reflita sobre o que está vendo”.

Essa é a orientação que Jane Jacob faz em seu livro, Morte e Vida das Cidades Modernas, publicado em 1961 e que ainda hoje habita a cabeceira de grandes urbanistas do mundo. Nele, Jacob coloca a ocupação do espaço público como fundamental para solucionar os problemas urbanos, afirmando que a as cidades devem ser pensadas para que seus habitantes saiam de casa. Aos seus olhos, a rua é uma instituição na qual temos nossas primeiras lições quanto à vida social, à importância da comunidade, aos direitos e deveres, à responsabilidade de se proteger o lugar em que se vive, encarando-o numa dimensão que vai além das paredes dos nossos lares. Não há lugar mais adequado para desenvolver o conceito de cidadania nas pessoas do que a rua. Quando se dá preferência ao carro em detrimento do pedestre, essa relação está comprometida. Se relevarmos o fato de as calçadas serem estreitas demais para serem usadas ou se acharmos ser normal vivermos cercados por quarteirões intermináveis com uma paisagem preponderantemente homogênea, composta por um único tipo arquitetônico que não promova a alternância entre construções modernas e antigas, prédios, casas e praças, estamos aceitando viver em um lugar ao qual adaptamos nossas vidas ao concreto. Quando permitimos que grandes viadutos e largas avenidas cortem bairros inteiros, separando-os pelo concreto e pelo intenso movimento de veículos, permitimos que nosso convívio social seja limitado. Se acharmos normal que parques e praças tenham difícil acesso ou sejam mal cuidados, estamos abrindo mão de parte de nossas vidas. Uma parte fundamental que só pode ser vivida fora de nossas casas e apartamentos.

Se aceitarmos viver em constante adaptação ao concreto, e não o contrário, todo o aprendizado que só as ruas podem nos oferecer estará comprometido.

Comprometimentos

Em 1950, mais de dois terços da população mundial viviam no campo e as cidades abrigavam por volta de 746 milhões de pessoas. Atualmente, esse número é de 4,04 bilhões de pessoas, que representa 54% dos habitantes da Terra. Em 2050, esse número pode chegar a 6,5 bilhões. Nesse cenário, 68% da população do planeta estará concentrada nas cidades. Se as previsões da ONU se concretizarem, o mundo terá aumentando 1307% a sua população urbana em um século.

Esse crescimento urbano aconteceu principalmente nos países em desenvolvimento, sem que houvesse qualquer planejamento. Foi o nosso velho conhecido “seja lá o que Deus quiser” que orientou o êxodo rural, abrindo as portas de um sistema urbano incapacitado de receber esse fluxo migratório, oferecendo à população que fugia da miséria no campo a mesma miséria, porém transvestida de concreto e aço. Sem apoio do poder público e despertando mais a segregação que a empatia da sociedade, esses migrantes rurais acabaram se concentrando na periferia e em muitos casos, sendo obrigados a viver em condições subumanas. Em 2016, segundo a ONU, 900 milhões de pessoas viviam em favelas, sem saneamento básico, transporte público, acesso a educação, coleta de lixo ou alimentação adequada. Uma população que sobrevive de subempregos, ganhando salários baixíssimos e na maioria das vezes sob as leis impostas pelo governo paralelo das organizações criminosas.

E até 2050, a expectativa é de que essa população dobre, representando 27,7% da população urbana.

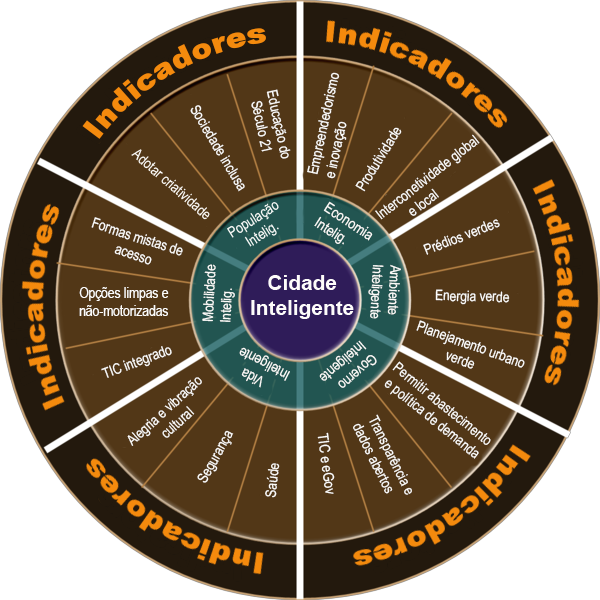

Cidades inteligentes

A União Europeia define Smart Cities (cidades inteligentes) como “um misto de capital humano e tecnologia que tem por objetivo uma melhoria no desenvolvimento de uma cidade de forma sustentável”. A tecnologia viabiliza o crescimento econômico e a melhora na qualidade de vida promovendo a integração social e o uso da energia, materiais, serviços e financiamento. Esses fluxos de interação “são considerados inteligentes por fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade”, como complementa a FGV Projetos, uma unidade de assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas. São destas definições que os seis pilares que usualmente são citados como sustentáculos do conceito de Cidades Inteligentes são extraídos: economia, governo, mobilidade, meio ambiente, moradia e pessoas.

A título de reflexão, e claro, com um viés provocativo, vamos trazer essa discussão urbana para o Brasil e situar esses pilares em nossa realidade. E a partir daí, sugerimos que você se provoque a imaginar esse cenário levando em conta as previsões sobre o futuro populacional de nossas cidades, buscando sempre uma solução.

O Brasil não é para amadores

As cidades do Brasil comportam 84.4% da população do país e, em 2030, de acordo com as previsões do governo federal, seremos 90% espalhados pelos centros urbanos. Mal espalhados, diga-se de passagem: 57% vivem em apenas 5,7% dos munícipios nacionais. Em 2016, nossas favelas, espalhadas por 623 munícipios, eram o endereço de 6% dos que aqui vivem e apenas 5% com formação universitária. Dos brasileiros com mais de 14 anos, 35% não completaram o ensino fundamental. No trimestre de fevereiro a abril, o desemprego chegou a 12,5% da população brasileira, ou 13,2 milhões de pessoas sem trabalho.

Esse número chega a 28,4 milhões se considerarmos a população subutilizada que além dos desempregados, conta com subocupados por insuficiência de horas (querem trabalhar mais, porém não encontram ocupação remunerada) e a força de trabalho potencial (pessoas que estão disponíveis, mas não procuram emprego). Essa última categoria teve um aumento de 4,2% com relação ao mesmo período do ano passado, o que aponta o crescimento dos que vem desistindo de procurar emprego, embora tenham que ganhar seu sustento de alguma forma.

O desemprego é uma das maiores preocupações nacionais, ao lado da insegurança e do aumento da violência. Um estudo realizado pelos pesquisadores Francisco Rodrigues, (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP), Haroldo Ribeiro (Universidade Estadual de Maringá) e Luiz Alves (Universidade de Northwestern, EUA), publicado no artigo Crime prediction through urban metrics and statistical learning (Previsão do crime através de métricas urbanas e aprendizado estatístico), apresenta uma forte relação de indicadores urbanos com a criminalidade. Além do desemprego, o analfabetismo e a população masculina são pontos de destaque na composição do quadro formador da violência brasileira.

É claro que não podemos apontar a população periférica e das favelas como responsáveis exclusivos pelos altos índices de criminalidade, que está infiltrada em todos os setores da sociedade. Não podemos cair na armadilha de considerar a população carente violenta por natureza. É um erro grosseiro e preconceituoso. A violência contra a mulher e a população LGBT, por exemplo, ocorre em todas as classes sociais, assim como a corrupção não se restringe ao universo político. Mas a falta de soluções concretas para os graves problemas enfrentados pela população “periférica”, que se vê abandonada pelo poder público e marginalizada pela sociedade, abre espaço, como já citado, para que as organizações criminosas ocupem esse espaço, oferecendo “proteção” e “emprego” aos necessitados. Assim, não é de espantar que um jovem prefira trabalhar para o tráfico de drogas a ter um emprego “normal”, que invariavelmente exige horas de deslocamento em um sistema transporte deficitário para ganhar um salário muito inferior ao oferecido crime.

Voltemos aos pilares das Cidades Inteligentes. Até aqui, temos a economia, o governo, a mobilidade e a moradia com gravíssimos problemas estruturais que corroem qualquer possibilidade de seguirmos no mesmo compasso que o desenvolvimento das cidades dos países mais avançados. O caminho para o “smart future” pra gente como a gente é imensamente mais tortuoso. Se aproximarmos o olhar deste cenário, não será difícil enxergar o quanto a sustentação dos pilares meio ambiente e pessoas também estão comprometidos. Mas não precisamos forçar a vista para termos essa percepção. O meio ambiente ainda é pouco cuidado pela gestão pública, assim como o povo – salvo lampejos governamentais esporádicos. E nem precisamos ir até a Amazônia e o desmatamento criminoso do qual é vítima, provocado por madeireiros e a total falta de compromisso do poder público em assumir a responsabilidade por sua proteção. Fiquemos em Minas Gerais, levando em conta singelos três anos, período que separou duas tragédias de proporções bíblicas que chocaram o mundo: as de Mariana e Brumadinho.

Foram míseros três anos que separaram a destruição de Mariana para a de Brumadinho. Dois desastres sócio ambientais que se repetiram em apenas, não nos esqueçamos, três anos.

Três anos.

As duas cidades foram vítimas de um tsunami de dejetos altamente nocivos à vida humana e ao meio ambiente com o rompimento das barragens das mineradoras Samarco e Vale, respectivamente. Curiosamente, a justiça ainda não encontrou culpados, a despeito dos milhares de mortos, desaparecidos, desabrigados e desalentados pela pulverização de suas famílias. Isso sem falarmos do incalculável prejuízo ambiental. A tragédia anunciada de Brumadinho se deu num intervalo de tempo que expõe a fragilidade da regulamentação mineradora do país, a total falta de interesse público em cuidar de nosso meio ambiente e a morosidade da justiça, pra sermos simpáticos com a toga brasileira. Mas curiosamente, após uma imediata comoção nacional, a tragédia foi perdendo espaço na mídia, nas conversas, nos discursos políticos. A maioria dos brasileiros talvez nem se deem conta de que Brumadinho e tudo que a cercava, foi varrida do mapa em janeiro deste ano.

Porém, sem querer arrumar desculpas para nossa amnésia cívica, que temos muitos outros desastres cotidianos que, caso não abrirmos os olhos, acabaremos nos acostumando a eles como se fossem coisas normais da vida.

Brava gente brasileira

O desemprego divide o topo da preocupação nacional com a insegurança. Não é para menos: o Brasil é o nono país mais violento do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 31,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 6,4. A OMS considera que esta taxa é epidêmica quando ultrapassa os 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Porém, o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já haviam ido mais fundo – sim, é possível ir cada vez mais fundo nesse poço. Com base nos dados coletados pelo Ministério da Saúde, em 2017, dos 65,6 mil homicídios brasileiros ocorridos naquele ano, vitimaram 35.783 jovens entre 15 e 29 anos, apresentando um pico de mortes aos 21 e com a maioria das vítimas tendo baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto). Grande parte dessas mortes foi provocada pelas guerras entre facções criminosas nas ruas e nos presídios. Se levarmos em conta apenas esses dados, o Brasil atinge os inacreditáveis 69,9 homicídios para cada 100 mil habitantes, um índice que se compara ao do Haiti, o país mais pobre das Américas. Lembre-se: a média mundial é de 6,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. E por mais absurdo que possa parecer, são nas áreas em que a violência é mais incisiva que ocorrem os menores investimentos públicos em segurança e educação, onde encontramos as escolas mais precárias do país.

“Quem abre uma escola, fecha uma prisão”.

Vitor Hugo

Um estudo do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Grande Sul, com o professor e economista Daniel Cerqueira, do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplica), do Rio de Janeiro, realizado em 2017, mostra-nos que para cada 1% a mais de jovens na escola, o índice de homicídios cai 2%. Mas não basta construir a escola e enche-la de professores. Segundo Cerqueira, é necessário “pensar num modelo escolar que encante os estudantes, onde não haja tão somente a ‘decoreba’ de matemática e português. Precisamos de uma escola onde os alunos se envolvam com a cultura e gostem de estar”. E completa: “uma escola de qualidade é o melhor método de prevenção à violência”. Kalinca Léia Becker pesquisou a relação entre violência e investimento público em educação, chegando a resultados muito parecidos aos de Daniel. As escolas são uma eficiente ação contra o crime, “mas para isso, é necessário que a escola funcione como um espaço para desenvolver conhecimento, habilidades e noções de ética e civilidade”, ressalta Kalinca.

“As crianças têm que ser ensinadas a pensar e não como pensar”.

Margaret Mead

Entre 1980 e 2010, Daniel Cerqueira analisou os homicídios levando e consideração a escolaridade das vítimas e percebeu que quem não possui o Ensino Médio, tem 15,9 mais chance de ser assassinado do que alguém que tenha nível superior. As pesquisas foram realizadas em munícipios com mais de 100 mil habitantes e as taxas de escolarização foram comparadas aos eventos violentos, mostrando que onde a taxa de abandono ao ensino fundamental era maior, também o era a taxa de homicídio doloso. Essa relação se repetia onde a expectativa de anos de estudo era menor. Nos presídios do Rio Grande Sul, que reflete a situação carcerária de todo o país, nenhuma novidade: mais de 60% dos presos não completaram o ensino fundamental, abandonando a escola, em sua maioria, com 12 ou 13 anos. Somente no estado do Rio Grande do Sul, o movimento Todos Pela Educação aponta que 151 mil crianças e jovens, entre 4 e 17 anos, estão fora da escola.

O que você vai ser quando crescer?

Em 2015, os estudantes secundaristas ocuparam as escolas públicas da São Paulo como protesto contra a reestruturação do ensino proposta pelo governo Geraldo Alckmin. As ocupações dividiram a opinião pública e dos grandes veículos de comunicação entre os que julgaram o movimento como uma baderna provocada por uma molecada que só queria matar aula e aqueles que viam na rebelião estudantil, jovens que defendiam seu futuro e, por consequência, o do país.

Eliza Capai, cineasta brasileira, retratou o movimento através do documentário Espero Tua (Re)Volta, do qual é coautora e diretora, apresentando um olhar que vai além do superficial, trazendo-nos a reflexão sobre o quanto nosso sistema educacional está aquém da capacidade de nossos jovens. Sob os pontos de vista de três estudantes, Marcela Jesus, Lucas Penteado e Nayara Souza, que embora fizessem parte de um mesmo movimento, apresentavam opiniões bem diferentes, somos convidados a mergulhar no universo estudantil sob o olhar dos próprios estudantes e o quanto a educação é transformadora.

Os três protagonistas, por exemplo, viveram transformações significativas no que diz respeito ao modo como passaram a ver o futuro (e suas origens) e qual a responsabilidade que têm com o seu país, seus colegas e a sociedade como um todo. Hoje, os ex-secundaristas absorverem as ocupações de formas diferentes, direcionando suas vidas a partir do que aprenderam naquela época: Marcela, que tinha o cabelo alisado em 2015, hoje tem um orgulhoso penteado black power, num símbolo da aceitação à sua origem negra e da luta pela igualdade de direitos e contra o racismo; Lucas tornou-se um ator com passagens em produções com Malhação, da Rede Globo; e Nayara que se encontrou como uma das líderes do movimento das ocupações, hoje é a presidente da União Estadual dos Estudantes.Apesar de ter participado nos últimos dias 6 e 7 de junho, no Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, Espero Tua (RE)Volta tem sua estreia nacional prevista para agosto deste ano. E mesmo antes de chegar às telas brasileiras, já foi vencedor do Amnesty International Film Prize (prêmio dado ao filme que melhor aborda questões relacionadas aos Direitos Humanos) e do Peace Film Prize, (que coroa a produção cuja mensagem é de paz, além da premiar a estética de abordagem do tema), ambas premiações do Festival de Cinema de Berlim.

“Educar é transformar espelhos em janelas”.

Sidney J. Harris

Quando Eliza entrou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ocupada pelos estudantes, não fazia ideia de que ali se daria início ao desenvolvimento do documentário. E ela foi entendendo o que significava o seu documentário no decorrer do processo criativo, e depois de produção e pós produção, ao lado dos estudantes. Processo, aliás, que se repete com o três protagonistas do documentário no que tange à descoberta de sua vocações, inserindo todos os que tiveram contato direto com as ocupações, num mesmo processo de descoberta evolutiva. Um processo coletivo e genuinamente educativo.

Eliza dá um exemplo desse tipo de aprendizado, no podcast O que esperamos da Educação e o que ela espera de nós?, do Antropofágico. Aulas e oficinas eram dadas nas escolas ocupadas por profissionais, professores e artistas voluntários, simpáticos ao movimento, de uma forma diferente da adotada pelo nosso sistema educacional. A cineasta relata que numa dessas oficinas, que ensinava os estudantes a fazer turbantes, era discutida a situação da mulher negra numa sociedade racista e machista como a brasileira. O aprendizado ali promovido foi algo que cada um dos alunos presentes assimilou de uma maneira fundamental, potente, única para a formação de suas opiniões e de seus próprios caráteres. Disciplinas como Química, por exemplo, detestadas por muito alunos, ganhavam sentido quando explicada na cozinha, enquanto os alunos preparavam as refeições. Alunos arruaceiros e desinteressados viram naquilo que eram obrigados a aprender, um sentido e passaram a se interessar pelas matérias. As questões de gênero na definição de papeis sociais e laborais foram totalmente desconstruídas: meninos e meninas assumiam tarefas porque gostavam e se sentiam em melhores condições para cumpri-las, e não em função disso ser trabalho de homem e aquilo de mulher.

Alexandre Isaac, um curioso e estudioso do ensino e da educação, como ele mesmo humildemente se classifica, afirma que o ensino escolar é fortemente ligado à formação profissional, como se a educação se prestasse exclusivamente à colocação no mercado de trabalho, excluindo assim o prazer que o conhecimento, por si só, agrega às nossas vidas. Há mais, há muito mais na educação. Há a formação de cidadãos que não querem ter suas vidas limitadas às carreiras de engenheiros, médicos ou advogados.

As ocupações deixaram isso claro de uma forma bastante lúdica. A partir do momento em que os alunos ocuparam as escolas, os estudantes se viram como protagonistas das lutas que abraçaram, a começar por cuidar da escola. Ao assumir essa responsabilidade, eles se veem numa situação em que não é mais preciso esperar crescer para decidir o que ser na vida. Eles já eram. A partir daí, nascem amizades, paixões, o reconhecimento de vocações, convicções e dúvidas, a compreensão de valores como a solidariedade, a empatia, a importância de ser parte do coletivo.

Abrem-se as janelas.

Ruas e calçadas

Há anos, as pessoas deixaram de frequentar lugares que sempre gostaram. Passear no parque é dar mole pra bandido, assistir ao futebol no estádio é estar à mercê da violência, ir a pé para o trabalho é coisa de maluco. As casas já não mostram com orgulho seus jardins pois, amedrontadas, escondem-se atrás de altos muros e cercas elétricas. As janelas têm grades, as portas vários cadeados e os vizinhos mal se cumprimentam. Sair na rua tornou-se muito perigoso. O prazer de uma caminhada tem dado espaço ao medo de ser assaltado, estuprada ou levar um tiro. A insegurança impera. E a verdade, é que demoramos tempo demais vivendo o papel de vítima enquanto nossa violência foi pouco a pouco surrupiada. Pensar que nada podemos fazer porque o poder público não faz, é uma postura que já não tem espaço. Melhor: não tem mais tempo. É preciso participar das mudanças, pressionar o poder público e as empresas para se unirem aos cidadãos para juntos, reagirem. Passou da hora de cada um de nós assumir nossas responsabilidades como cidadãos e lutar pelo nosso espaço.

Pelas nossas cidades.

“As decisões são impostas de cima. Não é permitido que o desenvolvimento emerja de baixo, o que leva a poucas coisas de real valor emergindo em qualquer lugar”.

Jane Jacobs

Jane Jacobs dizia que a principal função das ruas e calçadas é oferecer segurança à população das cidades. Quando as pessoas estão fora de casa, passeando, conversando ou só olhando o movimento do bairro, o espaço para o crime diminui. A ocupação do espaço público reduz a área de ação dos criminosos. Quanto mais pessoas estiverem integradas ao seu ambiente urbano, mais intimidados estarão os bandidos. Não só pela reação física que estarão sujeitos, sendo repreendidos imediatamente pela população, nem pela possibilidade de serem reconhecidos posteriormente, mas principalmente pela dificuldade que teriam de agir contra alguém que conhecem, que encontram frequentemente andando pelas calçadas, de que recebem um “bom dia” com um largo e sincero sorriso.

Jane Jacobs salvou bairros inteiros de Nova York e foi presa por isso. Pois não há vitória sem sacrifício. Cada um de nós deve perder o medo de lutar pelo direito de viver sua cidade como uma extensão natural de nossos lares.

E se tivermos medo, vamos com medo mesmo. Mas não deixemos de lutar.

Este é o primeiro artigo da série que pretende abrir uma discussão sobre a importância da educação na recuperação das cidades como um espaço coletivo a ser ocupado pelas pessoas. Participe: envie sua ideia, opinião e sugestão para [email protected], ou nos mandando mensagens pelos inboxs de nossas redes sociais.

Esperamos sua (re)volta. Até a próxima semana.